記事の項目

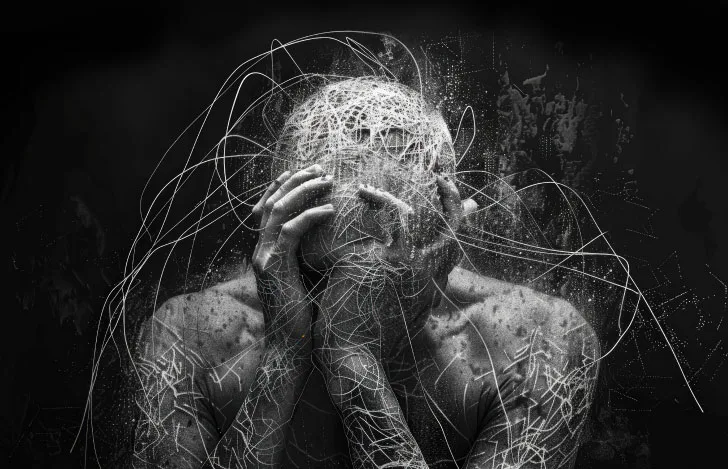

長い人生の中では、誰もが苦しみに対峙しなくてはいけない時があります。ヨガでも「どのように苦悩に立ち向かうか」という問いは、メインテーマとして語られています。

その場しのぎでやり過ごしていても、根本的な原因を解消しないと同様の問題が繰り返し起きてしまうことがあります。ヨガでは、根本部分の問題を探していきます。

今回は、ヨガ的な苦しみの解消方法について、古代の思想であるサーンキャ哲学の教典を元に紹介します。

対処療法的な方法では、問題は解決しない

体の不調に例えて考えてみましょう。

病気になった時には、対処療法と根本的な治療法があります。例えば、高熱が出た時に、しんどいからと解熱剤を飲んで熱を下げるのは対処療法です。高熱や咳、体の痛みは薬を服用することで一時的に緩和しますが、それは病気を治したことにはなりません。体の中に悪いウイルスが残っていれば、症状が緩和したと感じている間も病気は悪化しているかもしれません。強いウイルスに対しては、抗生物質が必要な場合もあります。

しかし、ウイルスを抗生物質で退治したからといって、問題は解決しません。抗生物質は本来自分の体に必要な常在菌まで殺してしまうため、体調を戻すためには時間がかかるからです。

熱が出たら解熱剤、頭痛には鎮痛剤、ウイルスには抗生物質と目の前に現れた問題にのみ対処する方法は、根本的な原因を解決してくれませんね。目の前の問題ではなく、本質的な問題を探ることが大切です。そのため、インドのアーユルヴェーダでは、長い時間をかけて体質を改善して病気になりにくい健康な人生を目指します。自分自身の免疫力が高い時には、同様のウイルスや菌が侵入しても、体調を崩すリスクが低くなります。

ヨガでは同様に、人生の全ての苦悩を根本的に解消する方法を求めます。

サーンキャ哲学の説く間違った解決法

『ヨガ・スートラ』の思想は、サーンキャ哲学を土台にしています。今回は、サーンキャ哲学の経典の言葉を紹介します。

通常の手段(ヴェーダ聖典)は、不純で腐敗し、過剰と結びついている。

『サーンキャ・カーリカー』2節

現代のように医療などが発展していない古代のインドでは、あらゆる苦悩に対して宗教的な儀式を行っていました。日照りが続いたら雨を降らす儀式をし、商売を始める時にも繁盛を神々に願い、子宝を求める時や病気になった時にも神々に祈りました。

しかし、サーンキャ哲学では、このような宗教的な方法は対処療法的であり不完全だと考えます。

どうして、伝統的な宗教的儀式は否定されたのでしょうか。

インドをはじめ、多くの国の古代宗教には生贄の儀式が存在していました。例えば、シヴァ神の妻パールバティ女神の別の姿であるカーリー女神は殺戮を好む女神であり、カーリー女神の寺院では動物の生贄の儀式が行われます。また、人間馬車説で有名な『カタ・ウパニシャッド』も、青年が自ら死神の生贄になる決意をするところから始まります。

生物を傷つけることは、悪いカルマ(業)を生み出し、罪を負う行為であることは明白です。しかし、古代では、犠牲を払ってでも神々への祈りを捧げるべきであると考えられていました。そのような方法は、当然のことながら不純性と腐敗を伴う過剰な方法です。

また、このような方法は、一時的な解決しか生み出しません。例えば、豊作を願う儀式であれば、その年の農作物が豊作であったとしても、次の年にはまた儀式を行わなくてはなりません。

永続的でない方法は、完全とは言えませんね。

苦しみとは何かを理解することから始める

あらゆるヨガの教典では、苦しみとは何かを理解することから始めます。熱が出て苦しい時に、それがただの風邪なのか、インフルエンザなのか、何か他の原因があるのかを理解するまでは、病気を治すことができないのと同じです。あらゆる苦しみの原因が何かを理解することが、解決への一歩です。

ヨガ哲学では3種類の苦しみの種類を説きます。

- 1. 内的な苦(Ādhyātmika)

- 2. 外的な苦(Ādhibhautika)

- 3. 超自然的な苦(ādhidaivika )

では、それぞれの苦しみを見ていきましょう。

1. 内的な苦(Ādhyātmika)とは

内的な苦とは、自分に内在している苦しみです。身体の病気や疾患など、自分自身の内側から現れる苦痛です。3つのドーシャ(風・火・水)のアンバランスによって起こると考えられ、アーユルヴェーダが関係します。

2. 外的な苦(Ādhibhautika)

外的な苦とは、自分以外の人間、獣、鳥、昆虫、爬虫類、植物などの生物によって引き起こされる苦しみです。自分が気をつけていても他者のカルマ(業)の影響を受けるため、回避することが困難です。

3. 超自然的な苦(ādhidaivika )

超自然的な苦とは、サイクロン、津波、地震、火災、疫病、洪水、飢饉などの超自然的な力によって引き起こされる苦しみです。

これらの苦しみに対して、アーユルヴェーダでは身体の苦痛を和らげることができますし、心理的な苦しみであれば美味しい食事、飲み物、装飾品や異性関係などで緩和できます。しかし、これらは永続的な解決にならないため、完璧とは言えません。

本質を知ることが唯一の方法

顕在、非顕在、精神(プルシャ)の識別知(からなるサーンキャの教えが)であるから(優れている。)

『サーンキャ・カーリカー』2節

これら3つの苦しみは、すべて顕在しているものです。

ヨガでは、物質的な世界に存在するものを、顕在している状態と非顕在の状態に分別します。例えば、空気中には水分が含まれていますが、水蒸気の状態の「水」は目に見ることができない非顕在の状態です。しかし、屋内と屋外の温度差が大きくなると窓に結露が発生し、空気中の水分は顕在している水の状態に変わります。また、どれだけ美しい人であっても歳を取れば醜くなります。そして、寿命を迎えた時には非顕在の状態(魂)に戻ります。

顕在しているもの、非顕在のものは無常であり、常に姿を変え続けています。そのため苦しみを生み出します。物質的なものは常に変化し続け、その変化を止めることはできません。一時的な状態に対して依存してしまうことが、全ての苦しみの原因です。

この世界で唯一変化しないものは、プルシャ(真我)と呼ばれる自己の本質です。日常ではプルシャは見えにくいですが、プルシャに意識が結びついた時、私たちは物質の変化から解放されます。

自分の本質を知ることこそがヨガ

サーンキャ哲学で説かれている教えは、そのままヨガに引き継がれています。

ヨガでは、自分自身の本質に意識を結びつけ、物質世界の束縛を手放すアプローチを行います。

ヨガで探す本当の自分はプルシャ(真我)と呼ばれ、自分の内側の一番深いところに存在しています。姿かたちがないため、目で見ることも手で触ることもできませんが、瞑想を行って自分探究をした多くの人がプルシャを感じています。

プルシャを感じることができると、どんな時でも自分の内側に宿る安定した存在を感じることができます。自分の体が老いて難しいアーサナができなくなっても、仕事で思うような成果があげられない時でも、人間関係に難しさを感じている時であっても、内側の自分は変わらないのだと知ることができます。

自分自身を信じられるようになった時、世界の変化に対して一喜一憂しにくくなります。自分の本質を見つけること。それこそが世界の苦しみから解放される唯一絶対的な方法であると信じて、ヨガの教えは何千年も続いてきました。

今回は古代の教え、サーンキャ哲学を紹介したので、少し堅苦しい説明だったかもしれません。しかし、ヨガの土台にある思想を理解することで、自分が練習しているヨガの学びも確実に深まります。

たまには、じっくりと時間を使って、ヨガの本質とは何かを考えてみてはいかがでしょうか。

参考文献:Isvara Krsna著, 『Samkhya Karika of Isvara Krsna』、 Advaita Ashrama出版, 1995年

![Dr.マヘシュ直接指導![症状別]ヨガセラピー体験クラス](https://shop.yoga-gene.com/wp-content/uploads/2024/11/mahesh90-top-800x515_new-520x335.jpg)