記事の項目 [閉じる]

瞑想を行っている人の姿を見ても、何をしているのか全く分からないですね。ヨガの練習の中でも特に大切な瞑想は、外から見ても何が起こっているのか分からないものです。瞑想にも様々な種類がありますが、今回はヨガで説明している瞑想の状態について紹介します。

ヨガの瞑想では、自分が意識であることに気がつきます。そのプロセスを学んでいきましょう。

瞑想は意識が空になることではない

教典『ヨガ・スートラ』では、ヨガは心の働きを止滅することだと説きます。一般的なイメージでは、ヨガは心を空っぽにすることだと考えがちですが、ヨガの瞑想は無になることではありません。

まずは、心とは何かを考えてみましょう。

心は、意識が外むき

心または思考を、ヨガではチッタと呼びます。チッタは、プラクリティ(物質の根本原理)が生み出すものです。私たちの思考は何らかの物質的なものを対象にして、常に働いています。

瞑想中に湧き出てくる雑念は、全て心の働きです。では、どのような雑念が湧いてくるのか考えてみましょう。

- 朝ごはんに何を作ろうかな。材料は足りるかな。

- 足が痛くなってきたから動きたいな。

- 昨日、上司に言われた言葉が嫌だったな。

これらは全て、ヨガでは物質的なものであると考えます。

他者の思考について考えている時でも、その情報は視覚や聴覚といった感覚器官から入ってきます。つまり、物質的な情報でしか判断ができないのですね。

自分自身について考えている時でも、体という物質的なものを対象としていたり、物質世界での出来事に自分の感情がどう反応したかを考えていたりすることが大半です。

自分の心について考えている時は、どうでしょうか。

不安な感情が消えなくて、悩んでいるとします。それらの感情には、必ず理由があります。例えば、お金が無くなるといった不安、戦争などの悲しいニュースを見た時の漠然とした恐怖心、これらも自分の外への意識によって生まれるものです。

思考は、必ず矢印が外向きです。外の世界について考えている時には、瞑想は叶いません。瞑想とは、内側にある純粋意識に気がつくためのものだからです。

意識は心を見ている

ヨガでは、意識と心を明確に違うものだと考えます。

意識は、スポットライトのようなものです。私たちの意識は同時に複数の場所にスポットライトを当てることができません。思考に意識が集中している時には、それ以外の事柄には気がつきにくくなります。仕事に集中していて、水分補給を忘れて喉がカラカラになっていることなどがそうですね。

また、アーサナの練習中に、体の感覚に一生懸命に意識を向けている時には、余計な思考が生まれなくなります。呼吸を使って瞑想をしている時にも自分の内側に没頭していれば、外からの情報は何も入ってこなくなります。

日常生活の中で思考は勝手に働き続けていますが、意識はあくまでも思考に光を当て、それに気がついているだけです。意識自体が、何かを考えているわけではありません。

人によっては他者の顔色を気にしすぎているあまり、他者の思考にスポットライトを当てようとして、自分の心に全く向き合えない人もいますね。

自分が悲しんでいるのかさえ、分からないこともあります。

瞑想は意識を無対象な状態にするもの

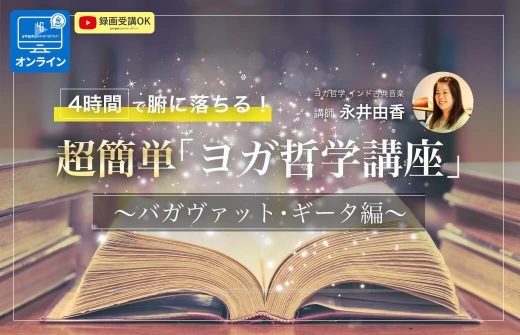

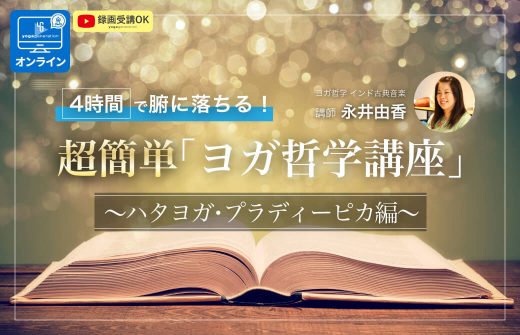

ヨーギーにして意を無対象な状態において。何事をも考えならば、彼は自己の内外の虚空のうちに瓶の如くに、泰然と立ちはだかるであろう。佐保田鶴治. 『ヨーガ根本経典;ハタヨガプラディーピカー』4/50. 平河出版社. 1983. p,268

瞑想中に思考は止まっても、意識はとても明快に輝いています。しかしそれは、意識のスポットライトがどこにも当たっていない状態で輝いています。日常生活で私たちがスポットライトを当てて見ている対象は、全て変化し続ける物質的なものなので、そこに本質はありません。

物質的なものへの意識を手放した時に、初めて本質に気がつくことができます。それは、スポットライト自身の存在です。変化し続ける社会、自分の体、感情や思考ではなく、確かに存在し続ける光に気がつくことができます。

睡眠と瞑想の大きな違い

昔から、瞑想状態と勘違いされやすいのが睡眠です。

夢も見ない深い睡眠の状態は、感覚的には「無」に近いものです。また、瞑想を行なっていても、途中で居眠りをしてしまうと「今、思考の働きが止まっていたからサマーディ(三昧)を経験した」と勘違いすることもよくあります。

睡眠とは空無を対象とする心の作用のことである。佐保田鶴治. 『ヨーガ根本経典;ヨガ・スートラ』1/10. 平河出版社. 1983. p,69

睡眠時に、意識自体が無になるわけではありません。眠っている時には意識のスポットライトが空無、または暗闇に向いています。そのため、寝ている時には何も見えないと感じますが、起きた時には「深く寝た」という記憶が残ります。

それに対して、瞑想状態では意識自体はしっかりと働いているため、見えないという感覚はありませんし、とても覚醒している感覚です。意識がどこにも向いていない、しかし、自分自身の存在だけが輝く経験を感じることができます。

全てを包み込む虚空そのものになる

瞑想状態にある時には、自分がアーカーシャ(虚空)そのものになる感覚を得ます。

『ハタヨガ・プラディーピカー』では、私たちの体を瓶に例えて説明しています。普段私たちが自分だと感じている体を瓶だとすると、瓶の内側が自分で、外側が自分以外だと感じているはずです。しかし、それ自体が間違いであることに気がつきます。

何も入っていないように見える瓶の中には、全てを包み込むことができる空間(アーカーシャ)が広がっています。その空間は、どんなものも包み込むことができます。また、空間は瓶の内側に留まりません。瓶の外側にも広がっています。

つまり、一見すると瓶の中も外も空っぽに見えますが、実は瓶の内も外も空間で満ちていると言い換えることができます。

瞑想で、どこにもスポットライトが当たっていない意識も同様です。何も見えていないように見えて、その光はあらゆる対象を照らす全ての可能性を含んでいます。

私たちは思考ではなく、意識そのものだと知ることが瞑想の醍醐味です。

「見られるもの」から「見るもの」へ

『ヨガ・スートラ』では、この意識を「見るもの」と呼びます。また、思考や体といった、スポットライトの対象となるものは「見られるもの」と呼びます。

見るものと見られるものとの結合こそが、除去すべき苦の根源である。佐保田鶴治. 『ヨーガ根本経典;ヨガ・スートラ』2/17. 平河出版社. 1983. p, 93

自分自身の本質である、純粋意識に気がつくのがヨガです。純粋意識は、全てを客観的に傍観します。

ヨガの練習では、必ず自分自身を客観的に俯瞰する練習を行います。アーサナを行いながらでも、自分自身が何を感じているのかを自問しながら練習を行います。それは、体も心も自分ではないことを学ぶことに繋がります。

体や心に意識を向けすぎると、そこに没頭して意識が離れなくなってしまいます。体や心は変化し続けるものであり、そこに束縛されると苦しみを生み出します。

また、心に没頭しすぎた結果、一つの考えに囚われすぎて盲目的になります。盲目的になった瞬間に、私たちは他の物事を見ることができなくなり、誤った見解へと沈んでしまいます。

心や体を俯瞰することは、あらゆる可能性を受け入れることです。その瞬間のリアルを感じ取り、観察すると、世界の見え方が今までとは全く違うものになります。

ヨガの瞑想的な意識を体験しよう

完全に体や心へ意識を手放すためには、深い瞑想を繰り返し行う必要があります。しかし、日常的なヨガの練習でも、瞑想状態に近づくことができます。

アーサナの練習を行なっている時に自分の心の中に籠っていないか、自分自身を客観視してみましょう。グループレッスンで自分が苦手なポーズをとっている時に、「できないことが恥ずかしい」と感じているかもしれません。すると、自意識過剰になり、周りの生徒や先生にどう見られているのかばかりが気になりますね。そして、「周りから、私は劣っていると思われている」という妄見に囚われてしまいます。

そんな時こそ、自分自身をしっかりと俯瞰する時です。

「私は、こんなことを恥ずかしいと思っている」「恥ずかしい時には、このような思考のパターンをしがちである」といった、自分の心の癖を見つけることができます。

さらに、もう少し客観力が高まると、先生はできない自分のことを馬鹿にしていないこともわかってくるはずです。

自分がネガティブになりやすい時、妄想をしやすい時の心の働きには必ずパターン化した癖があります。自分の心を他人事のように観察して、「そんな心配をしなくても大丈夫だよ」と友達のように相談にのってあげられた時、「見られるもの」から「見るもの」へ少しずつ意識が変わってきているはずです。

「見るもの」の立場に変化すると、急激に世界が広く感じ、可能性に気がつくことができます。そんな学びを得られるのが、ヨガなのです。

![[ アーユルヴェーダの先にあるもの:自己肯定感 ]自分のことが好きですか?認めていますか? アーユルヴェーダ講師:福田真理](https://i.ytimg.com/vi/TF7yPuoPUVk/mqdefault.jpg)

免疫・代謝・生殖機能も落ちる・・・その原因は〇〇〇の石灰化!?その対応策は?医学博士&管理栄養士:岩崎真宏先生にお話しいただきました

免疫・代謝・生殖機能も落ちる・・・その原因は〇〇〇の石灰化!?その対応策は?医学博士&管理栄養士:岩崎真宏先生にお話しいただきました

![\サンデー毎日に顔ヨガ掲載!/現在、発売中の雑誌「サンデー毎日」に、高津文美子式顔ヨガが掲載されています!「顔」を小さく見せるスキンケア&メーク術 という特集で、顔ヨガ講師:稲垣良子先生が4つのポーズが紹介されています。サンデー毎日は、働き盛りの男性向けの雑誌。実は、女性だけでなく、老若男女、誰にでも効果があるのが顔ヨガです。表情が明るくなることで、営業成績が良くなったり、娘からデートに誘われるようになったり。そんな効果が紹介されていました。顔や表情は、その方の第一印象を変えます。ぜひ、サンデー毎日を見て、むくみやたるみを解消しましょう。ぜひ、身近な男性にも紹介してみてくださいね。ヨガジェネレーションでは、稲垣良子先生が講師を務める「顔ヨガ指導者養成講座」を開催しています!ぜひ、チェックしてみてくださいね。■高津文美子式「顔ヨガ指導者養成講座」オンライン・火曜コース5月13日(火)スタート!※残席、わずかオンライン・金曜コース6月27日(金)スタート東京・対面コース9月12日(金)〜15日(月・祝)[ 検索 ]ヨガジェネ 顔ヨガ#顔ヨガ#稲垣良子#表情筋#たるみ#美容液](https://www.yoga-gene.com/wp-content/themes/yogageneration/assets/images/common/xtransparent-1x1.gif.pagespeed.ic.ZvIVnS_92W.png)